PAUL L’APÔTRE CONTROVERSÉ

Le rôle de Paul dans la foi chrétienne

On pourrait aussi bien intituler cet article "la naissance du christianisme" tellement l'influence de Paul et non celle de Jésus ou de son frère Jacques le Juste marqua les premières communautés chrétiennes.

De nos jours, pour des millions de chrétiens, la naissance de Jésus, sa résurrection et l'espoir d'une vie éternelle sont au cœur de leur foi et forment les piliers du christianisme. Or à l'époque de Jésus et durant plusieurs générations après sa disparition, il n'y avait pas de célébration chrétienne au sens strict, puisque ce mouvement s'est surtout développé au cours des siècles suivants. Du temps de Jésus, ce qui se rapprochait le plus de notre célébration de Noël était la fête romaine des Saturnales qui se déroulait la semaine précédant le solstice d'hiver soit vers le 15 décembre. Quant à la Cène mise en avant par l'Église, c'est un condensé d'au moins deux évènements non consécutifs dans une hagiographie plus symbolique qu'authentique. Elle ne célèbre pas "l'Agneau pascal" (Action de grâce) et le sacre de l'Eucharistie y est maladroitement ajouté. À l'origine, la Cène est un simple repas que Jésus prit avec ses disciples quelques jours avant la Pâque juive en espérant vraisemblablement encore échapper à la vigilance des autorités. On y reviendra.

Si les chrétiens pratiquants divinisent aujourd'hui le Christ et célèbrent la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection, ils le doivent à Paul. En effet, c'est à Paul de Tarse (Saul) que nous devons les fondations du christianisme plus qu'à Jésus.

Il y a quelque provocation à imaginer que Paul ait pu être le véritable fondateur du christianisme, alors que le mot lui-même comporte le nom grec de "Christ" - soit en araméen "Messie", c'est-à-dire l'envoyé divin ou "oint de Dieu" Et d'ailleurs, depuis deux millénaires, les "chrétiens" comme la plupart des païens et les adeptes d'autres religions n'ont jamais douté que le "christianisme" soit la "religion de Jésus-Christ". Et pourtant...

L'enseignement de Paul

Paul précise que son message n'a pas été inspiré par les prêches des premiers apôtres. Il considère que Jacques, Pierre et Jean sont les "piliers de l'église", ce que se sent également obligé de reconnaître Luc qui n'a pourtant pas l'âme juive (cf. Actes XII et XV) mais Paul ajoute de suite que "cela ne m'importe pas" (Galates 2,6-9) car il insiste que sa vision personnelle lui donne directement accès à Jésus. Il va de soi que son passé de Pharisien, de persécuteur et son désir de convertir des païens plutôt que des juifs expliquent l'opposition qu'il rencontra chez les membres de la communauté de Jacques le Juste et sa séparation progressive de leur mouvement.

Ce que Paul enseigna forme les bases du christianisme. L'un des concepts les plus familiers et très "chrétien" qu'il enseigna est l'immaculée conception de Jésus pour laquelle il n'a pas tari d'idées pour convaincre son public de l'intérêt d'y croire pour son propre Salut.

L'immaculée conception de Jésus

La conception virginale de Marie quant à elle apparaît pour la première fois en 374 sous la plume du théologien Epiphane de Salamine dans son livre "Ancoratus" (signifiant "ancré" dans le sens de l'homme ancré dans la foi) consacré aux dogmes de La Trinité et de la Résurrection.

Entre-temps, l'Église primitive définit le Symbole des Apôtres ou Credo des chrétiens dont le troisième article évoque la "Vierge Marie". Dans la deuxième version du Credo publiée en 381 formant le Symbole de Nicée-Constantinople, les croyants proclament que "Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, Il est Dieu, né de Dieu [...], engendré, non pas créé [...et] descendit du ciel; par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S'est fait homme". Cette histoire miraculeuse est au cœur de la fête de Noël et est l'un des principaux arguments que les chrétiens mettent en avant pour affirmer et défendre leur foi.

Mais paradoxalement, l'Évangile selon Marc n'évoque pas la naissance de Jésus et commence pratiquement au début du ministère de Jésus quand il rencontre son cousin Jean le Baptiste dans le Jourdain, comme si la naissance de Jésus avait été ordinaire.

Sachant que Marc fut le premier à rédiger son Évangile (sans doute avant 68), on peut se poser la question de savoir qui est à l'origine de la déclaration de la naissance virginale de Jésus ?

Contrairement à Marc, Matthieu et Luc nous en disent quelques mots mais dans des versions différentes du "conte de Noël" que nous connaissons tous. Les deux Évangélistes sont d'accord sur la nature de la grossesse de Marie qui s'est produite par l'entremise "d'un esprit saint", tout en insistant que Joseph devait maintenir le mariage malgré tout et qu'il devait nommer son enfant Jésus. En d'autres termes, le Saint-Esprit exigeait que Marie porte un enfant qui n'était pas le sien et en le nommant légalement, Joseph adoptait Jésus comme son fils légal.

L'expression "par un esprit saint" cité dans le texte original implique que la grossesse fut l'œuvre d'un esprit et non d'un être humain, mais l'auteur ne dit pas explicitement que Dieu était le père de Jésus, comme Zeus séduisit Léto qui donna naissance à Apollon. En ce sens, le récit est différent de ces histoires de naissances miraculeuses si nombreuses dans la mythologie gréco-romaine (Zeus eut 56 enfants de plusieurs dizaines de femmes).

Mais si on étudie les textes de Matthieu et de Luc d'un point de vue littéraire, des érudits y ont vu un moyen d'affirmer la nature divine de Jésus en tant que "Fils de Dieu" en lui donnant une naissance surnaturelle extraordinaire, seul moyen d'expliquer ultérieurement le sens de son discours et l'origine des miracles.

Nous avons vu que cette idée du surhomme engendré par des dieux était courante dans la culture gréco-romaine et même ailleurs dans le monde. Il y avait toute une série de héros (et d'antihéros) nés d'une union entre leur mère et un dieu : Platon, Empedocles, Hercule, Pythagore, Alexandre le Grand et même César Auguste. On peut également citer les pharaons, mi-homme mi-dieu, les super-héros de la mythologie hindoue et les dieux chinois qui eurent d'abord une existence terrestre. Il n'y a donc rien de surprenant ni de scandaleux (sauf pour les Juifs) qu'une nouvelle religion naissante au premier siècle, divinise son fondateur. Mais Paul était lui-même d'origine Juif et c'est cela qui est étonnant. Sauf si Paul avait de bonnes raisons d'y croire, et il en avait une, et c'est la résurrection. C'est la résurrection du Christ qui pousse Paul à diviniser Jésus et le proclamer « Fils de Dieu ». Texte après texte, nous trouvons l'idée de l'homme divin dont la naissance surnaturelle, la capacité d'accomplir des prodiges ou des miracles et la mort extraordinaire le séparent du monde ordinaire des mortels.

Dans la culture gréco-romaine, ces héros ne sont pas des dieux "éternels" comme Zeus ou son alter ego romain Jupiter. Ce sont des êtres humains mortels qui ont évolué aux cieux vers une vie immortelle. Au temps de Jésus, des temples et sanctuaires leur étaient érigés et ils étaient vénérés ou plutôt idolâtrés dans chaque ville de chaque province de l'Empire romain. Il est donc facile d'imaginer que les premiers chrétiens qui croyaient en Jésus étaient aussi exaltés par le personnage que par n'importe quel héros ou dieux grec ou romain s'appropriant cette manière de raconter l'histoire de sa naissance. Ce genre de récit était une façon d'affirmer que Jésus était à la fois humain et divin (theios aner), accessible et fragile mais en même temps tout puissant et éternel.

De nos jours, on a tendance à dire que Joseph était probablement le père adoptif de Jésus et que le récit surnaturel de sa naissance fut inventé par les disciples de Jésus pour rendre hommage au saint homme qui s'est sacrifié et pour promouvoir son statut extraordinaire d'une manière propre à la culture chrétienne, les juifs s'étendent rapidement opposé à la nature messianique de ce prêcheur venu de Galilée sur un âne.

Paul ne fait jamais explicitement référence à la naissance virginale de Jésus et ne nomme même pas Marie et Joseph qu'il considère donc comme des personnages secondaires. En revanche, Paul affirme que Jésus préexistait avant sa naissance humaine et bénéficia en tant qu'être humain de la gloire divine dès sa naissance. Paul écrit que Jésus "existant en forme de Dieu [s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes" (Philippiens 2: 6-7). Il écrit plus loin : "vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis" (2 Corinthiens 8:9).

Il va de soi que la richesse est à prendre sur le plan métaphorique, Paul interprétant la "richesse" comme de la préexistence de Jésus en Dieu, puisque toutes les sources textuelles font naître Jésus d'une famille paysanne pauvre. Paul a également écrit : "lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi" (Galates 4: 4). Tous ces textes transmettent la même idée, à savoir que la mère de Jésus n'était que le réceptacle humain pour mettre Jésus au monde. Ce subterfuge littéraire sur la préexistence de Jésus n'est pas très éloigné de la notion de Jésus en tant que premier fils de Dieu, ce qui élimine toute nécessité qu'il ait un père humain.

En résumé, l'ensemble du message de Paul est centré sur la nature divine de Jésus et non humaine, avant comme après sa naissance et forcément après sa résurrection. Pour Paul, le Christ était le Fils de Dieu, il s'est incarné et naquit d'une femme. Jésus a mené une vie sans péché et s'est sacrifié pour l'expiation des péchés du monde. Il ressuscita des morts et fut élevé aux Cieux pour s'asseoir et régner à la droite de Dieu. Jésus reviendra bientôt pour juger le Monde. Ceux qui acceptent le Christ et son offre de Salut par la foi seront sauvés tandis que ceux qui le rejettent seront condamnés. Comme les croyances chrétiennes passent de la naissance à la mort et à la résurrection de Jésus en une phrase en ignorant sa vie, Paul ouvre la voie à une compréhension confessionnelle de ce que signifie être chrétien.

C'est également ce que Marc, premier Évangéliste, a retenu de la façon d'être chrétien. Il ignore la naissance de Jésus ainsi que ses apparitions lors de la résurrection le matin de Pâque (son premier manuscrit se termine au chapitre 16: 8). En revanche, il insiste sur la bonté de Dieu plutôt que celle de Jésus, citant le jour où Jésus réprimanda un candidat disciple avec cette réplique surprenante : "Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu" (Marc10:18; Luc 18:19).

Marc insiste sur la souffrance de Jésus sur la croix, mais uniquement pour inviter le lecteur à "prendre une croix" et à mettre ainsi sa vie au service des autres. Selon Marc, Jésus définit la vraie religion comme étant d'aimer Dieu et aimer son prochain, par opposition à tous les systèmes de religion. Marc considère le fait d'être chrétien comme un mode de vie plus qu'une adhésion à un ensemble de règles. Nous verrons que Marc qui un temps accompagnera Paul rompra avec lui pour retourner à Jérusalem dans la communauté de Jacques.

Cet enseignement de Paul est toujours d'actualité, surtout à la période de Noël. Et pour cause, car c'est cet évangile prêché par Paul qui servit à élaborer les principaux Credo chrétiens, du Credo des premiers apôtres au Credo de Nicée à l'époque de l'empereur Constantin.

Conclusion, il est indéniable, que c'est Paul qui a défini les "règles" du christianisme et non Jésus. Ceci dit, Paul ne s'est pas exprimé sur de nombreux détails ou idées confuses que les différents synodes et conciles ont approfondi et réglementé au cours des siècles sous forme de canons dont le pouvoir est équivalent à celui des articles de loi.

Puisque Jésus n'a pas laissé de trace écrite et que le Nouveau Testament contient 13 lettres attribuées à Paul (dont 7 certaines) c'est le message de Paul qui a prédominé. Même les quatre Évangiles - Matthieu, Marc, Luc et Jean - sont fortement influencés par Paul. Selon les historiens, les Évangiles furent rédigés dans leur forme définitive vers la fin du Ier siècle, soit plusieurs décennies après la mort de Paul et des premiers rédacteurs, même s'ils occupent une place de choix dans le Nouveau Testament.

Bref, la fête de Noël qu'on célébra pour la première fois en 336, n'aurait peut-être jamais vu le jour sans les nombreuses lettres rédigées par Paul et dont les Évangélistes se sont largement inspirés.

En quête du Jésus historique

Les philologues et les linguistes commencèrent à se pencher sur la critique textuelle de la Bible à la fin du XVIIe siècle pour déterminer les contributions de chaque auteur tandis que des hordes d'historiens, d'archéologues et d'épigraphes se mirent dès le début du XIXe siècle à enquêter sur les traces du Jésus historique à la recherche de preuves et autres manuscrits bibliques pouvant confirmer ou infirmer le texte moderne de la Bible.

Les résultats, bien que toujours moindres que ceux espérés sont assez impressionnants. En comparant soigneusement les différentes "couches" littéraires de nos Évangiles ainsi que d'autres textes apocryphes découverts récemment tels que l'Évangile de Thomas rédigé vers 350 et la Didachè (un manuel de la catéchèse daté du IIe siècle), un message généralement cohérent peut être retracé de manière fiable jusqu'à Jésus. Ce que nous apprennent ces textes apocryphes (rédigés après la mort de l'auteur ou du rédacteur) et les pseudépigraphes (rédigés par un anonyme au nom du prétendu auteur) qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament n'est pas la doctrine du Christ de Paul ni les Credo chrétiens. Ce sont des propos concernant un Jésus juif détaché de sa confession et isolé des autres mouvements religieux qui proclama l'imminence du "règne de Dieu", appelant ses fidèles à un renversement radical des structures de pouvoir, qu'elles soient basées sur la politique, la richesse, la classe sociale ou le sexe. Ce Jésus conduit une véritable révolution dont il connaît les risques.

C'est aussi ce Jésus rebelle qui émeut la population et en choqua d'autres en prononçant des bénédictions pour les pauvres, les affamés et les persécutés et maudit ceux qui ont la richesse, le confort et le pouvoir, tout en appelant les endettés à ne pas "payer leur dette" et les persécutés à "tendre l'autre joue", à aimer ses ennemis et à ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. C'est ce Jésus plein de sagesse et de compassion qui résuma la vraie religion comme le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même et non pas de vénérer un Dieu par cupidité ou opportunisme.

En revanche, les éléments théologiques des quatre Évangiles révisés ultérieurement dans une perspective théologique contrastent nettement avec ces propos rebelles. Qu'il s'agisse des récits de la nativité, de la naissance virginale, du baptême chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou le fait de manger littéralement le corps et boire le sang de Christ dans l'Eucharistie sont des visions purement chrétiennes que n'a jamais revendiquées Jésus qui rappelons-le était un juif pratiquant connaissant donc parfaitement le Tanakh dont les règles religieuses enseignées dans la Torah.

Mais si Jésus réussit à convaincre quelques milliers de personnes de se rallier à sa cause, y compris des membres du Sanhédrin et des païens dont des soldats Romains, sans la persévérance de Paul et sa compréhension de l'enseignement du Christ à travers ses visions, il est, peu probable que quoi que ce soit qui ressemble au christianisme ait émergé des disciples voire des premières communautés de Jésus.

Rappelons que l'Épître de Jacques, le frère de Jésus, qui vient juste après le Nouveau Testament est l'un des seuls documents survivants témoignant de cette forme de proto-christianisme avant Paul. Dans cette lettre, on peut encore entendre la voix de Jésus et le message qu'il transmit à ses premiers disciples, avant qu'il soit dénaturé par Paul et les Pères de la Grande Église. En effet, bien que n'y voyant pas la moindre trace d'un enseignement œcuménique adressé aux nations, la Grande Église fut contrainte de l'inclure dans le Nouveau Testament du fait, comme l'écrivit Eusèbe de Césarée que "nous savons que ces lettres sont lues publiquement avec les autres, dans un très grand nombre d'églises" (Eusèbe, "Histoire ecclésiastique", Livre II, XXIII-XXIV).

Ironiquement, Paul et Jésus sont nés à peu près à la même époque, peut-être même la même année, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Jérôme, l'écrivain chrétien du quatrième siècle, dit que Paul est né à Gischala, en Galilée, une ville située à 25 kilomètres au nord de Nazareth. Les Romains ont exilé les parents de Paul à Tarse en Cilicie vers 4 avant notre ère lorsque des révoltes ont éclaté en Galilée à la suite du décès d'Hérode le Grand. Le nouveau-né Jésus et ses parents, Joseph et Marie, étaient aux prises avec le même bouleversement exactement au même moment - et Matthieu connaît une tradition selon laquelle ils se sont enfuis en Égypte dans un exil temporaire. C'est sûrement l'un des plus étranges moments de l'histoire où Paul et Jésus, qui ne se sont jamais rencontrés, ont partagé ces origines communes, mais ils ont chacun joué un rôle distinct dans ce qui finit par devenir une nouvelle religion, le Christianisme.

Comment peut-on présenter l'apôtre Paul ?

L'Apôtre Paul dit aussi l'Apôtre des gentils est une figure que l'on peut qualifié de très controversée, dans l'histoire du Christianisme et dans l'histoire de la pensée Occidentale. N'empêche que Paul est bien une figure de la pensée Occidentale, dans sa version Judéo-chrétienne, à mettre au même rang qu'un Platon un Aristote un Socrate, un Luther, un Augustin ou un Thomas Daquin. Paul fait bien partie de ces personnages qui ont compté, et qui ont fait de l'Occident, ce qu'il est devenu. Donc indépendamment au christianisme, il a joué un rôle majeur dans le développement de la pensée Occidentale. Déjà aucun philosophe qu'il soit chrétien ou non, n'a manqué un jour ou l'autre de se confronter à Paul. On peut affirmer sans ambiguïtés que Paul est une figure majeure de la pensée Occidentale. Figure certes très controversée, car c'est quelqu'un qui a basculé en quelque sorte. On dit habituellement qu'il a basculé du judaïsme au christianisme mais c'est un pur anachronisme, parce qu'à l'époque de Paul il y a le judaïsme mais il n'y a pas le christianisme, pas encore. Donc Paul à l'époque où il s'appelle encore Saül de Tarse, appartient au judaïsme du premier siècle. Dans ce judaïsme - qui est pluriel, ne l'oublions pas, - il appartient à une fraction du judaïsme qui est le pharisaïsme, et dans cette fraction il appartient à une petite partie de ce pharisaïsme qui est un pharisaïsme intégriste. Donc Saül de Tarse ne représentait pas le judaïsme mais une partie infime du judaïsme. Quand on a dit ça, on a déjà libéré le christianisme d'un écueil tragique dans lequel il est resté pendant vingt siècles c'est celui de dire au fond avec Saül de Tarse on a le côté obscur du religieux c'est-à-dire le judaïsme, et avec Paul de Tarse on a le côté lumineux, c'est le christianisme. Pendant des siècles on a eu une lecture chrétienne de Paul qui consistait à dire : le Paul d'avant le christianisme c'est la loi, c'est le légalisme, c'est la noirceur, et Paul Apôtre du christianisme, c'est la grâce et la liberté. Il n'y a rien de plus faux que de prétendre cela, car quand on se dit que Saül de Tarse ne représente pas dans sa totalité le judaïsme, mais qu'il ne représente que son propre parcours à l'intérieur du judaïsme, tout peut prendre un autre éclairage.

Quel est donc ce parcours de cet homme nommé Saül de Tarse, à l'intérieur du judaïsme ? C'est sans aucun doute le parcours d'un homme juif obsédé et tourmenté par un certain rapport à la loi, qui n'est pas le rapport de la majorité des pharisiens et des rabbins de son époque. Mais qui est le rapport de quelqu'un qui est obsédé par l'obéissance légale à la loi. Pour lui ce qui lui donne son identité, de Juif, c'est d'obéir scrupuleusement à tous les commandements de la Torah, et en plus il est radicalisé au point de vouloir exclure manu militari, des synagogues dont il a sans doute la responsabilité, tous ses coreligionnaires qui ne partagent pas sa vision du judaïsme ; et parmi ceux-ci se trouve des Juifs qui se réclament d'un certain Jésus de Nazareth. On ne les appelle pas des chrétiens, mais des Nazaréens, et Paul leur déclare la guerre, et il veut non seulement les exclure de la synagogue, mais aussi les mettre à mort, parce que de son point de vue, ces gens-là, ne sont pas de fidèles Juifs, parce qu'ils sont les témoins, ils sont les disciples, de quelqu'un qui a fréquenté les collecteurs d'impôts notoires collaborateurs impurs, les prostituées, des gens de mauvaise vie, le peuple de la terre, et il ne sait pas purifier, il ne s'est pas séparé de ces gens-là, il ne s'est pas mis du côté des purs ! Donc il y a une volonté chez Paul d'avoir une religion qui soit la plus proche possible de l'idée qu'il se fait lui de la loi et de l'obéissance à la Torah. Puis, pour des raisons qu'ils n'appartiennent qu'à lui, à un moment donné de sa vie, tout cela bascule. Il comprend, qu'au fond, cette chose mystérieuse qu'il raconte dans le chapitre 3 de l'épître aux Philippiens : plus il veut se rapprocher de Dieu plus il veut être un religieux parfait, plus cela l'éloigne de Dieu. Et au fond il va découvrir que ce prophète de Nazareth qu'il rejette de toutes ses forces, eh bien c'est lui qui est le témoin authentique d'un Dieu qui se fait proche, des impurs, des pêcheurs, des gens qui ne sont pas justes. C'est ça l'expérience de Paul, et cela va le conduire à développer cette justification par la foi en Christ, ou Dieu Christ selon, comment on traduit le syntagme grec Pistis Christous, justification qui ne s'obtient non pas par la loi, mais par les œuvres de celle-ci. Ces œuvres qui sont sans doute chez Paul les grands fondamentaux du judaïsme telles qu'il les comprend, c'est-à-dire la circoncision, le Sabbat et les règles de pureté alimentaire, qui sont pour lui des marqueurs identitaires. Je rappelle que le judaïsme de son temps, ne comprenait pas forcément tout cela comme Paul le comprend. Au fond d'une certaine manière, si Paul n'avait pas été cet angoissé obsédé par une certaine forme d'obéissance à la loi, on peut dire que le christianisme ne serait pas devenu ce qu'il est devenu et probablement serait-il resté une secte Juive qui aurait peut-être disparu avec la destruction du temple après 70. Le christianisme tel qu'il va naître après Paul n'est pas simplement et même uniquement le remplacement du judaïsme, il est un frère jumeau du judaïsme du premier siècle, et il est né sur une branche que je qualifierais de mineurs du judaïsme, qui est le judaïsme paulinien. Mais en même temps, il propose une interrogation sur le risque inhérent à toute forme religieuse qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste ou voire même laïque. Elle interroge une forme, je dirais une dérive inhérente à toute forme de religion qui est la dérive sectaire, celle de l'auto justification identitaire, c'est-à-dire : « voilà moi avec ma religion je suis dans le vrai et les autres se trompent et je fais ce qu'il faut pour être en règle avec les règles, les doctrines de ma religion ». Ça, c'est l'interrogation paulinienne qui consiste à dire : plus vous voulez être parfait, plus vous voulez être pur, plus vous voulez être en règle avec votre religion, plus vous voulez suivre les doctrines de votre religion, plus vous trahissez la vérité du Dieu que vous prétendez adoré. Ce Dieu qui est allé se rapprocher de ce qui a en nous de plus fragiles, de plus détestable, de plus impur, de plus irréligieux. Voilà ce qu'est la pertinence de Paul aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui le rend insupportable parce que : ce qui fait, ce qui constitue notre être profond, c'est de vouloir avoir une vérité à défendre, une vérité approuver, une vérité à laquelle obéir, mais une vérité objective faite de codes, faites de règles, faite de principes, faite de valeurs, auxquelles il nous faudrait nous conformer, le tout formant un dogme sous lequel on puisse s'abriter. Alors je ne dis pas que les valeurs ne sont pas importantes, mais je dis que dès lors que l'humain prétend pouvoir être conforme avec toutes ces valeurs et se prévaloir de ça : il oublie quelque chose de fondamental ! C'est la noirceur profonde de son être et la contradiction profonde qui fait que plus je me prétends, obéir à des règles plus au fond intérieurement j'ai désobéi.

Y a-t-il continuité entre Jésus et Paul ?

Il s'agit là encore d'une anthropologie très complexe ! Pour faire court je plaiderai volontiers entre Jésus et Paul pour une « continuité/discontinue ». Jésus n'est pas ce doux prédicateur qui prêche de l'amour, qui parle d'amour, et de royaume de Dieu et des fleurs des champs etc.. Jésus est quelqu'un qui dit des choses et qui fait des choses extrêmement contestataires, donc en ce sens-là oui, il a quelque chose effectivement de très paulinien avant l'heure chez Jésus, par exemple quand il va dire : ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le rend impur c'est ce qui sort de lui, il n'y a rien qui entre dans l'homme qui peut le rendre impur, ou quand il dit à la femme adultère : « va-moi non plus je ne te condamne pas », ou quand il chasse les marchants du temple en les traitant de voleur, il y a là une profonde remise en question de tous ces fantasmes comme quoi le mal viendrait de l'extérieur, mais c'est tout ce qui sort de l'homme, quand il condamne l'autre pour ses fautes, quand il se donne des airs de piétés etc.. Il y a une lucidité de Jésus sur la nature humaine et donc il y a une contestation de Jésus de tout ce qui serait une prétention à être juste devant Dieu, et donc de pouvoir juger les autres. Relisons le chapitre VI de l'Évangile de Matthieu sur ceux qui prient sur les places publiques sur ce qui font l'aumône sur les places publiques, et qui sont des hypocrites. Mais bien évidemment de Jésus à Paul il y a une discontinuité, parce que Jésus n'organise pas une communauté, Jésus est au fond simplement un prédicateur qui va à la rencontre de l'humain et au fond il n'imaginait peut-être pas qu'il y aurait des églises après lui, des communautés, et Paul est quelqu'un qui au fond, a retenu de Jésus cette capacité qu'il avait à trouver en chacun un vis-à-vis, quelqu'un qui est unique devant Dieu en quelque sorte, mais en même temps Paul est un Pasteur fondateur d'église et quelqu'un qui organisait, donc il y a effectivement sans doute chez Paul une sorte d'institutionnalisation de quelque chose qui se met en place et que sans doute Jésus aurait peut-être critiqué. Car en jetant les bases de cette institutionnalisation qui deviendra les églises, Paul là encore trahi un peu l'enseignement de Jésus qui considère la relation que l'Homme puisse avoir avec Dieu, comme la relation toute personnelle comme d'un enfant à son Père, et pour cela il n'y a pas besoin de religion institutionnalisée, il n'y a pas besoin d'églises. Donc de Jésus à Paul il n'y a pas une rupture radicale bien sûr je pense qu'il y a une fidélité de Paul à Jésus, mais il y a aussi il faut le reconnaître une certaine discontinuité, une approche différente, et c'est pour cela que je parlais de continuité discontinue.

Les critiques contre Paul sont-elles fondées ?

Paul a été accusé de beaucoup de choses dans l'histoire, et entre autres : d'eugénisme, d'homophobie, de conservatisme politique, d'autoritarisme ; là encore ce sont des anachronismes. À ce moment-là, Socrate, et Platon, c'est sûr serait aujourd'hui en prison pour pédérastie, et pourtant on continue à lire Socrate et Platon chez les philosophes parce que le monde a changé et que les mœurs ne sont plus les mêmes. Donc si l'on voulait trouver des paroles misogynes, on en trouverait chez Platon, chez Socrate, et même chez Aristote. Si l'on veut trouver des paroles politiquement conservatrices, on en trouverait chez tout le monde ; donc ça, c'est la première question qui est celle de l'anachronisme. On ne peut pas évaluer un homme du premier siècle avec notre regard d'homme du XXI siècle. Évidemment il y a des choses que Paul dit comme : que les femmes doivent être soumises à leur mari. On trouve ce dire dans l'épître aux Ephésiens au chapitre 5. Au moment où il dit cela, juste avant il dit aussi : « soyez soumis les uns aux autres ». Bien sûr que pour lui, dans ces codes-là, ceux qui sont de son époque, il y avait effectivement une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire, une hiérarchie qui ne peut plus être la nôtre aujourd'hui dans l'Occident du XXI siècle. Donc il ne s'agit pas de dire que les femmes d'une manière ou d'une autre devraient être soumises à leur mari, car ça n'a plus de sens aujourd'hui dans l'Occident du XXI siècle et ça, il faut le dire clairement au nom du christianisme auquel j'appartiens. Mais il faut aussi remarquer qu'en même temps, au nom de ce même christianisme, que juste avant de dire femmes soyez soumises à vos maris Paul met en quelque sorte le ver dans le fruit puisqu'il dit au nom du Christ soyez soumis les uns aux autres. Donc à deux versets d'écarts il dit ; soyez soumis les uns aux autres, femmes soyez soumises à vos maris, enfants soyez soumis à vos parents. Cela veut dire que quelque part il faut faire en sorte de maintenir une cohésion une soumission des uns en vers les autres dans la famille chrétienne du premier siècle, devant le Christ. Au fond Paul est un homme de son temps qui a des cadres extrêmement verrouillés et il se fait le témoin d'un évangile qui va sans qu'il s'en rende compte lui-même, déconstruire un certain nombre de choses auxquelles il tient, entant qu'homme du premier siècle. Cela explique sans doute qu'au fil des siècles il y aura fallu du temps, petit à petit le christianisme a pu et il y aura fallu trop de temps je le répète, déconstruire un certain nombre de choses comme l'esclavage car il aura fallu 19 siècles. Car au fond Paul ne prétend pas dire que l'esclavage est une mauvaise chose, parce qu'au premier siècle de notre ère dans la Rome du premier siècle personne ne dit que l'esclavage est une mauvaise chose, seul Jésus dit : en Matthieu ch 22 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. ». Mais Paul a au fond de ses propos aussi ce qui consiste à dire qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme, c'est-à-dire littéralement ni masculin ni féminin ; donc vous voyez que Paul est en avance sur la question du genre, ni esclave ni homme libre ce que les stoïciens disaient d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a chez Paul des propos qui déconstruisent avant l'heure un regard simplement trop conservateur de ses propos. De même Paul emploie peut-être un langage symbolique en parlant du mari, donc de l'homme et de l'épouse, donc la femme : Saint Augustin dira : « Ce mot chair est donc employé pour désigner la femme, de même que le mot esprit est quelquefois mis pour désigner le mari. » Et cela marche aussi dans l'autre sens : femme pour désigner chair et homme pour désigner esprit. On retrouve aussi ce symbolisme dans l'interprétation du Cantique des Cantiques par les mystiques chrétiens : la fiancée (féminine) est notre personnalité, qui doit s'unir à son bien aimé Divin (masculin). Ainsi la femme représente notre personnalité humaine, (la chair dans le langage chrétien) tandis que l'homme est en rapport avec notre partie spirituelle, reliée à Dieu. C'est pourquoi Paul peut employer cette métaphore que l'épouse la femme doit obéir à son mari l'homme, c'est-à-dire que notre personnalité, notre chair, doit obéir à notre esprit. Il est de même de comprendre « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. » (Gen. 2,24). Cela n'implique pas que l'homme ne doive plus fréquenter son père et sa mère et ne plus les aimer bien sûr. Et Jésus cite ces paroles et les prolonges en disant : « Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » (Mc 10,9). Peut-être compris aussi comme l'union de la chair et de l'esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de faire du concordisme à l'occidentale mais cela rentre pleinement dans la pensée et la culture Juive du premier siècle, les rabbins, n'ont-ils pas élaboré le midrash ! Cette méthode herméneutique d'exégèse biblique opérant principalement par comparaison entre différents passages bibliques ; par métonymie, or Paul était un rabbin de son temps et il employa dans ses écrits cette méthode. Je pense sincèrement qu'il y a au fond chez Paul (à tort ou à raison) une grammaire théologique, c'est-à-dire des convictions profondes, et ses convictions, c'est que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui a été crucifié, que tous les pouvoirs qu'on attribue à Dieu ont été d'une certaine manière balayés, car Dieu s'est manifestée dans la faiblesse d'un crucifié, et c'est là que se trouve sa véritable force, c'est là sa véritable puissance, parce qu'elle découvre une autre forme de puissance qui n'est pas la force brute, qui n'est pas celle annoncé par Jean-Baptiste, mais qui est le dynamisme, la puissance de Dieu Aimant. Donc il y a une grammaire théologique qui est le Dieu Aimant jusqu'à être crucifié, et puis il y a l'écriture de cette grammaire au premier siècle de notre ère, et cette écriture elle va prendre des formes effectivement, où le poids des habitudes, le poids des traditions, est plus fort que cette grammaire, et pourtant cette grammaire elle est là, et aujourd'hui c'est la même chose, nous avons une grammaire théologique, et nous l'écrivons avec nos textes d'aujourd'hui avec nos connaissances d'aujourd'hui, avec nos idéologies d'aujourd'hui, que nous pensons être bonnes. Mais peut-être que dans 20, 30, 40, ou 50 ans d'autres se rendront compte que nous trahissons cette grammaire dont nous sommes les témoins parce que nous la mettons dans des codes comme pour certaines églises de refuser de marier deux personnes de même sexe, où aux femmes d'exercer les fonctions de prêtre ou de pasteur, et qui peut-être dans 30 40 ou 50 ans ne seront plus à l'ordre du jour et qu'elles seront abandonnées. C'est donc toujours ce travail qui fait que l'Évangile consiste à interroger constamment les codes dans lesquels nous essayons de faire passer l'Évangile. Un dernier exemple sûr un anachronisme de Paul, c'est celui du féminisme de Paul. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16 Paul dit quelque chose qu'il ne dit nulle part ailleurs. L'apôtre salue nommément 28 personnes. Ces personnes sont des responsables de communautés auxquelles il s'adresse, et sur ces 28 personnes il mentionne 9 femmes, c'est-à-dire 33% à peu près, ce qui est pour l'époque quelque chose d'énorme. À côté de cela notre parité, ce n'est rien du tout compte tenu des critères de l'époque. Sur ces 9 femmes il salue des femmes qui sont responsables de communautés et entre autres une qui l'appelle apôtre. Très rapidement les manuscrits, les pères de l'Église, masculiniserons les noms, parce que c'est pour eux encore quelques siècles plus tard, insupportable d'avoir mentionné une femme comme apôtres. Donc certes cela n'enlève rien à certains traits de Paul même s'il s'exprime avec des symboles, (la symbolique reste maladroite pour nous) qui disent que les femmes doivent être soumises que les femmes doivent se taire dans les assemblées, et en même temps, il est en contact avec des femmes qui sont responsables de communautés. Cela ne dit pas qu'on est dans une société féministe, cela ne dit pas qu'on est dans une société égalitaire, mais cela dit que l'Évangile a fait son travail d'interrogation, de remise en question des codes de son temps, et que cette interrogation est toujours insuffisante comme elle est aujourd'hui toujours insuffisante dans notre monde, parce que l'Évangile est constamment écarté avec nos pratiques.

Mais cette attitude et comportement que je peux comprendre et excuser chez Paul personnage du premier siècle, je ne peux en dire autant pour certaines églises fondamentalistes et leurs dirigeants qui au nom de ces écritures de Paul refuse encore aux femmes le ministère (prêtrise ou pasteur), de prêcher (prédication), d'instruire et interpréter la Bible, leur refuser certaines responsabilités comme celle de siéger comme « anciennes », et même parfois de les obliger à se couvrir la tête pendant le culte. Comment recevoir les écrits de Paul aujourd'hui, exhortation morale éthique etc.

Pourquoi donc n'a-t-il rien écrit sur ce qu'a dit et fait Jésus ?

L'apôtre Paul a puissamment contribué à répandre sa vision du christianisme hors de la Palestine et il a apporté des formulations théologiques propres à lui radicales à un message et une proclamation lancée à l'origine par Jésus de Nazareth. Dans ses lettres, il parle essentiellement de la mort du Christ sur la croix et de sa résurrection, mais pratiquement pas de la vie de Jésus ni de ses paroles, de son enseignement comme le sermon sur la montagne, du discours à Nicodème, ni de ses polémiques avec des hommes de son temps, ni de ses compassions, et compromissions vis-à-vis des souffrants et des petits de ce monde ; et encore moins des fameux miracles. Curieusement, alors que les théologiens reconnaissent volontiers cet état de fait, bien peu l'expliquent de façon satisfaisante. Il serait qu'en même bien d'apporter quelques réponses à cette énigme. Je commencerais par rappeler que Paul n'a pratiquement rien écrit sur les dires et les faire de Jésus ; et ensuite nous nous poserons la question de savoir pourquoi : ne savait-il que très peu de choses ? Et alors pourquoi n'est-il pas allé aux renseignements ? Et comment peut-on prêcher un Jésus que l'on ne connaît pas ? Le Christ qu'il a péché ne sortait-il pas de sa propre imagination ? Ou bien en savait-il beaucoup plus ? Mais alors pourquoi n'a-t-il rien écrit de ce qu'il savait ? Pourquoi les paroles et les actes de Jésus n'entrent-ils pas dans son argumentaire pour convaincre ses interlocuteurs qu'il faut faire confiance à cet homme ?

Voilà donc ce que nous allons essayer d'élucider. Évidemment ce ne sera que des hypothèses. Et nous attendons que quelqu'un d'autre en fasse de meilleures, de plus plausibles.

Paul ne se réfère pas aux paroles de Jésus, ni à ce qu'il a fait.

L'ensemble des lettres authentiques de Paul ne contient que six références explicites à une parole du Seigneur. Trois fois (Il Co 7,10 ; Il Co 9,14 ; Ro 14,14), on retrouve effectivement des phrases approchantes dans les évangiles, mais avec un sens différent. Et le Jésus des évangiles est probablement plus authentique que celui de Paul parce qu'il répond à des problèmes juifs ou qui se sont posés avant Pâques, alors que celui de Paul répond à des problèmes gréco-romains ou qui se sont posés après Pâques. Prenons un seul exemple : en I Co 7, l'apôtre ordonne à la femme de ne pas quitter son mari. Alors que Jésus dans les évangiles recommande à l'homme de ne pas répudier sa femme. Or, dans le monde juif, l'idée que la femme puisse quitter son mari est totalement exclue, mais pas dans le monde gréco-romain. Sur cet exemple, donc, nous voyons que le Jésus de Paul répond à une question qui ne se posait pas parmi les interlocuteurs directs de Jésus.

Une autre citation (I Th 4,2) est extrêmement vague : elle recommande de vivre dans la sainteté. Une autre (I Th 4,15) est complètement étrangère au Jésus des évangiles ; elle précise que les morts ressusciteront avant les vivants. Enfin le récit du repas du Seigneur (I Co 11, 23-25) est le seul vraiment proche de celui des évangiles, mais beaucoup d'experts pensent que ce serait bien plutôt les évangiles synoptiques qui auraient transcrit une tradition paulinienne. Enfin les formes littéraires adoptées, toujours ambiguës (les instructions que nous vous donnons de la part du Seigneur ; j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. . . ) montrent bien que l'apôtre s'exprime au nom du Christ, plus qu'il ne rapporte ses paroles. En dehors de ces phrases, on trouve chez Paul des sentences éthiques proches des paroles de Jésus, sur l'amour mutuel, sur le souci et le respect des autres. Car l'un et l'autre sont de grands moralistes. Mais dans ce cas, il n'y a jamais de référence à Jésus, mais plutôt à la Septante.

En conclusion, lorsque Paul pourrait s'appuyer sur des paroles de Jésus, il ne le fait pas. Et les rares fois où il le fait, le sens qu'il donne à ces paroles, sont en général assez différentes du sens évangélique. Aucune allusion non plus à la vie de Jésus, à ses rencontres avec les malades, les rejetés, les marginaux. Paul défend le Jésus Messie à partir d'une réinterprétation de la Bible hébraïque, ce qui est bien paradoxal, puisqu'il cherche à convertir les païens qui ne la connaissent pas. Mais il ne se soucie pas du tout de retracer ce qu'a été la vie, l'enseignement et les engagements de Jésus.

Nous sommes donc dans une situation curieuse : Jésus a formé des disciples, fait parler de lui jusqu'à alerter les autorités romaines et juives en raison de son enseignement et de son engagement personnel. Au point que certains ont reconnu en lui le Messie. Alors que l'apôtre défend la messianité de Jésus seulement à partir des Écritures, qui justement n'en parlent pas.

Trois types de littérature

Mais l'apôtre n'est pas tout seul à prêcher Jésus Christ sans parler de sa vie et de son enseignement. Si nous regardons l'ensemble de la littérature chrétienne du 1° siècle, nous pouvons la classer en trois catégories :

Celle qui provient des milieux judéo-chrétiens hellénistiques. Ce sont tous les écrits du Nouveau Testament, à l'exception des évangiles, la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens et les 7 lettres d'Ignace d'Antioche. L'ensemble de ces écrits ne parle quasiment pas du Jésus historique, ni de ses paroles, mais reprend abondamment le kérygme de l'église primitive : Christ est mort et ressuscité en rançon pour le rachat des pécheurs. Toutefois, lorsque l'on regarde attentivement les dates d'écriture de ces textes, on sent bien, vers la fin du siècle, un léger frémissement : les paroles de Jésus commencent à être évoquées, on en trouve quelques bribes. Par exemple on lit en I Tm 6,3 : "si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur". Ou Clément de Rome, qui inonde sa lettre de citations du premier Testament, mais cite cependant quelques parcelles du sermon sur la montagne en précisant qu'elles furent dites par le Seigneur Jésus.

Celle qui provient des milieux syro-palestiniens. Ce sont l'évangile de Thomas, la Didachè et l'hypothétique source Q. Ces textes, retrouvés tardivement (sauf évidemment la source Q, pas encore retrouvée mais reconstituée), mais très anciens, citent abondamment les paroles de Jésus. Ils ne contiennent pas de récit de la passion et de la mort de Jésus et pour eux Jésus n'est pas Messie, mais maître de sagesse ou Fils de l'homme. Il sauve par son enseignement et non pas par sa mort sur la croix.

Enfin les évangiles canoniques qui combinent ces deux littératures si différentes.

Nous retrouvons ici ce que les théologiens disent depuis un certain temps : il existait, au premier siècle, plusieurs formes de christianismes bien différents. L'un hellénisé n'avait retenu que l'évangile de la croix ; un autre, plus palestinien, était centré sur l'évangile de la parole. Sans compter encore bien d'autres, dont principalement le christianisme jérusalémite, resté très juif, et celui de la tradition johannique plus théologique. Le premier avait sans doute été porté par des pèlerins juifs de la diaspora qui se trouvaient à Jérusalem au moment de la passion et sont ensuite retournés chez eux, marqués par cette injuste condamnation à mort et par les bruits de résurrection qui commençaient à se répandre. Le second s'est d'abord installé en Galilée parce que les disciples, en majorité galiléens, sont retournés chez eux après Pâques et de toute façon c'est dans cette contrée que Jésus prêchait.

Deux christianismes qui commencent par ne pas se rencontrer

La grande question est donc de savoir à quel moment et à quelle vitesse ces deux christianismes se sont recomposés entre eux et comment se situait Paul par rapport à cette recomposition. Le regard que nous avons porté sur la littérature du premier type montre que cette rencontre ne s'est pas faite facilement ni rapidement. Nous avons beaucoup de mal, en effet, à imaginer qu'en Asie Mineure, on parlait beaucoup du Jésus de l'histoire oralement et que, dès qu'on se mettait à écrire, on ne disait plus rien. Et pourtant, dans ce monde de la diaspora juive, les informations circulaient bien, malgré les distances. Il faut donc imaginer des obstacles à la communication. Le principal a certainement été d'origine sociologique. Le message de Jésus était radical : dépossédez-vous de tout, y compris de vous-mêmes, et vous gagnerez le ciel. Ce message a été entendu et porté par le petit peuple des campagnes qui n'avait pas grand-chose à perdre. Mais il était inadapté aux riches villes d'Asie Mineure et d'Europe qui l'ont donc repoussé. Car ce qui n'est pas recevable n'est pas transmis et tombe dans un oubli de circonstance. Le message radical de Jésus est donc transformé arrivant dans ces villes, et a évolué vers deux directions.

L'une est christologique : ce n'est plus le message qui est porté aux nues, mais le Messager.

L'autre est éthique : ce n'est plus la radicalité de la dépossession qui est prêchée, mais une certaine paix sociale. Les riches doivent soutenir les pauvres et les pauvres doivent en être reconnaissants. L'important, c'est la cohésion sociale qui doit être construite sur la base de l'amour mutuel.

Deux périodes chez Paul

Après sa conversion, Paul fréquente donc, à Damas puis à Antioche, des églises qui connaissent essentiellement de Jésus sa mort et sa résurrection et qui l'ont fait Messie. Il hérite de ces idées ; il les prolonge et en pousse le contenu théologique. Et, s'il ne peut pas se renseigner davantage, c'est tout simplement parce que les églises d'Asie Mineure n'en savent pas tellement plus que lui.

Tout ce qu'il savait de Jésus, il le tenait principalement de la polémique pharisienne dans laquelle il baignait avant sa conversion. Car, pour persécuter de façon aussi fanatique et criminelle les Nazaréens (les Juifs disciples de Jésus) avec un tel acharnement, il fallait bien avoir ses raisons, même si celles-ci étaient celles d'esprits radicalisés. La principale étant probablement la distance qu'avait prise Jésus par rapport à une application stricte de la loi. On peut comprendre que face à un légaliste fanatique comme Paul, cette position de Jésus ait été à la fois la raison des persécutions que Paul exerçait. Un tel comportement excessif relève de la psychiatrie et explique peut-être la raison de sa soudaine conversion ultérieure toute aussi radicalisé dans son opposition. Car l'apôtre a toujours été perturbé par la loi, avant, comme après sa conversion d'ailleurs. Quand Luc, l'évangéliste et le rédacteur des Actes des Apôtres, écrit à propos de Paul de Tarse, son ami, que ce dernier, avant sa "conversion", "respirait la menace et le crime" (Actes 9, 1), il faut l'entendre. La violence de Paul n'est pas un vain mot, lui qui, de persécuteur des adeptes de Jésus, deviendra son apôtre autoproclamé, mettant au service de sa nouvelle cause encore plus d'énergie qu'auparavant.

On s'entend souvent rétorquer que Paul devait en savoir beaucoup plus sur Jésus que ce qu'il en a écrit, mais il considérait cette connaissance comme peu importante. Je pense que cela est faut, Paul ne connaissait rien de l'enseignement de Jésus-Christ si non il en aurait parlé dans ses lettres. Au regard de ses épîtres, Paul connaissait plus les philosophes grecs que l'enseignement de Jésus. D'après ce que nous avons vu, cet argument devrait être également étendu à l'ensemble des auteurs de la littérature du premier type, c'est-à-dire aux églises d'Asie Mineure. Mais, si un ensemble de faits est si peu important pour un groupe qu'on n'en parle pas, il tombe forcément dans l'oubli. Car ce groupe recherchait du mystère du merveilleux, comme on le rencontrait dans les autres religions contemporaines. Il fallait dans les récits de Paul une part de ce mystérieux et de ce merveilleux pour attirer des hellénistes autour de lui et les faire adhérer à son système de pensée. Des hommes dieux ou demi-dieux s'occupant des choses humaines et de la pure pensée helléniste. On ne peut pas transmettre une connaissance dont on ne parle pas et que de surcroît on ne connaît pas. D'ailleurs l'apôtre précise bien lui-même, en Ga 1,16 qu'il n'a rien appris des hommes sur Jésus, mais qu'il a tout reçu par révélation. Donc à la façon d'un gnostique comme Marcion "La gnose (du grec gnosis = connaissance révélée) ou d'un Mahomet. Une « révélation divine » peut apporter des idées fortes, comme la libération de la loi et qui explique le peu d'intérêt de Paul pour ce qu'a fait et dit Jésus. Ce qui le met parfois en contradiction avec l'enseignement même de celui qui se dit l'apôtre exemple en Matthieu 5 Jésus à une position vis-à-vis de la Loi radicalement différente que Paul :

« 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Pour Paul le Messie ne vient pas changer le comportement et le cœur des hommes et le monde, mais sauver l'homme et le monde dans la gloire du Royaume qui doit survenir. Il ne vient pas enseigner la une forme de spiritualité aux foules rencontrées au hasard de ses déplacements ; Il n'y a aucun besoin de la spiritualité mais seulement la foi.

On voit donc que l'application du titre de Messie à Jésus est un facteur qui a fait passer au second plan son enseignement.

Il faut noter aussi que, si l'apôtre reprend le schéma logique salvateur des religions à mystères, il le transforme en l'adaptant à sa prédication personnelle. Car le rituel, très important dans les religions païennes et destiné à frapper les imaginations, est pour lui tout à fait secondaire, la croix et la résurrection suffisent à elles-mêmes pour frapper l'imagination populaire. Pour Jésus, ce qui compte, c'est la transformation intérieure et spirituelle, en vue d'accomplir les œuvres de Dieu. Pour Paul la transformation est en Christ ressuscité, le salut est dans la mort avec le Christ, pour le baptisé, qui fait resurgir l'homme nouveau, qui doit vivre pour faire triompher la justice. Pour Jésus il s'agissait plus de tirer la religion vers son véritable rôle, rendre l'homme meilleur. Pour Paul l'homme ne peut pas devenir meilleur il ne peut être que gracié par la foi (Romains 7) :

«...20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21 Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur;... » - « Vous avez été sauvés par le moyen de la foi [...]. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne n'ait de raison de se glorifier. » - Éphésiens 2:8, 9.

Jacques le juste, le frère de Jésus tiens des propos forts différents vis-à-vis de la foi et des œuvres, (Jacques 2.14-26) :

« 14es frères et soeurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? 15 Si un frère ou une Sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que l'un de vous leur dise : « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? 17 Il en va de même pour la foi : si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. 18 Mais quelqu'un dira : « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. »

Et même de Jésus qui a valorisé les œuvres conformes à la volonté de Dieu qui sont accomplis discrètement sans s'autovaloriser et pas nécessairement dans la foi en une association religieuse. Je pense à la parabole du jugement dernier en Matthieu : le critère pour entrer au ciel n'est pas de croire ou d'appartenir à un groupe de disciples mais bien d'avoir donné à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif... etc. (voir Matthieu 25).

Ces deux hommes qui ne se connaissent pas

Le christianisme a hérité de ces deux traditions. Celle, prophétique, qui venait de Jésus, et qui voyait le salut dans la perfection de l'amour du prochain et de Dieu. Elle conduisait à une exigence éthique radicale qui allait jusqu'à demander aux hommes de changer leur relation avec Dieu, et vivre celle-ci comme un enfant à son père, sachant que Dieu ne rejetait jamais celui qui venait à lui, fut-il le dernier des derniers. Et puis celle, plus institutionnelle, portée par Paul, qui voyait davantage le salut dans une communion avec la mort du Christ sur la croix et qui insistait sur l'unité de la communauté, corps du Christ. L'Église n'aurait sans doute pas tenu longtemps et aurait perdu l'enseignement de Jésus, sans la combinaison « bienfaisante » de ces deux traditions. Grâce au Paulinisme, l'Église à pus véhiculé dans son Évangile, jusqu'à nous, peut-être de façon lacunaire certes l'enseignement de Jésus et le diffuser mondialement ; c'est là le mérite du Paulinisme c'est d'avoir vécu en symbiose avec l'enseignement de Jésus-Christ ce qui la préserver de l'oubli. Car Jésus était peut-être trop révolutionnaire et exigeant pour que son message puisse sortir tout cru de son époque et de son milieu. Il nous est parvenu et aujourd'hui il est certainement plus compréhensible que celui de Paul pour un esprit du XXI siècle, tandis que le Paulinisme a provoqué au cours des siècles des schismes, des guerres de Religion, mais l'enseignement du message de Jésus a transformé le monde doucement il est à la base aujourd'hui de la déclaration des droits de l'homme, de l'abolition de l'esclavage, des œuvres sociales etc.... « Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits » c'est un enseignement de Jésus, appliquons le ici. Paul tout seul était trop ignorant de la pensée profonde de Jésus pour pouvoir impressionner pendant de nombreux siècles des générations qui s'éloignaient peu à peu de la logique des mystères. Nous avons donc bénéficié d'une heureuse conjonction. Mais il n'en demeure pas moins que le Jésus authentique est celui des paroles ; et qu'après lui, l'Église est partie, avec Paul, sur une christologie qui n'était pas d'origine. Heureusement qu'après l'apôtre nous avons eu les Évangiles !

Perception des textes de Paul et leur influence dans l'histoire des églises.

Maintenant que nous avons traité du comment aborder Paul aujourd'hui, au sein du christianisme, nous ne pouvons faire l'économie de traiter du sujet : Comment les textes de Paul furent compris, furent abordés et surtout l'influence qu'ils eurent au sein des églises au cours de ces 20 siècles de christianisme.

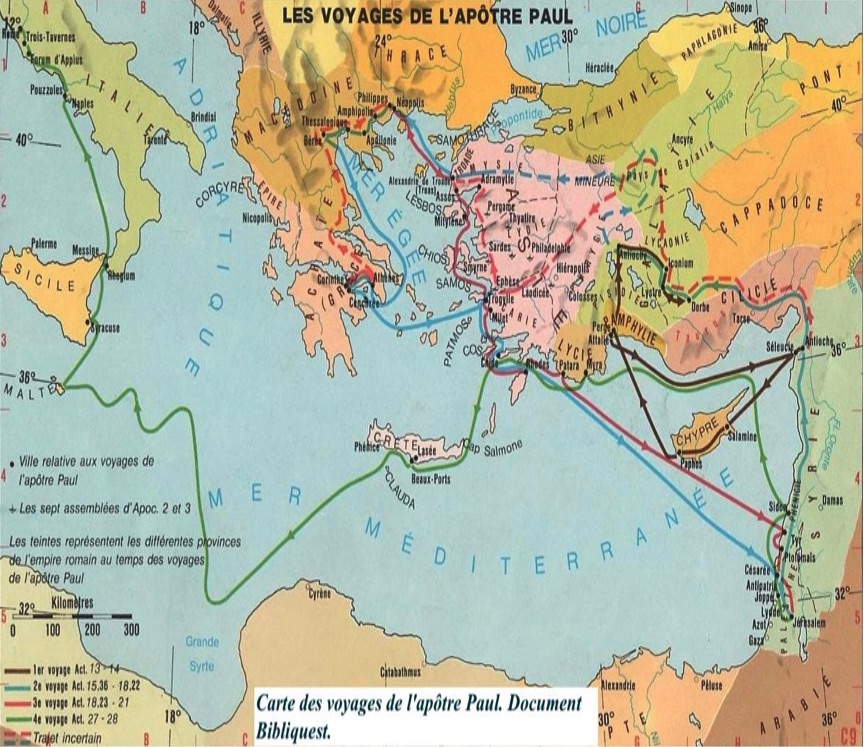

La chronologie des voyages et des grands moments de la vie de Paul ne pourrait être précisée qu'indirectement, en fonction de recoupements prosopographiques, si des documents officiels intégraient des personnages des Actes des apôtres et des épîtres dans l'histoire événementielle et institutionnelle. C'est le cas avec la publication d'une inscription de Delphes, datée du printemps 52, qui mentionne le proconsulat de Gallion, le gouverneur devant qui Paul comparut à Corinthe (Ac 18, 12) et qui l'inscrit dans la période allant d'avril 51 à avril 52 ; on sait par ailleurs par Sénèque, le frère du proconsul, que celui-ci resta moins d'une année entière à Corinthe (Lettres à Lucilius 4, 104).

Dans l'état actuel de la documentation, le séjour à Corinthe en 51-52 demeure le seul point fixe de la chronologie paulinienne.

La chronologie des déplacements de Paul reste donc sujette à caution et il est sans doute préférable de ne pas chercher à déduire une chronologie absolue des Actes des apôtres, qui établissent plutôt une chronologie relative, à partir d'événements repères dans la vie et les voyages de l'apôtre, et qui indiquent des durées plutôt que des dates en raisonnant en termes de temps vécu. Les déductions à partir de données autobiographiques indirectes doivent être maniées avec prudence. Dans son récit des événements de Damas (2 Co 11, 32-33), Paul donne l'image d'une ville occupée par les Nabatéens, sur la défensive et complètement fermée, puisqu'il n'a pu s'en échapper qu'en se laissant glisser dans un panier le long de la muraille, selon un procédé habituel dans les villes investies. Cette situation très particulière pourrait s'expliquer par l'approche des armées romaines de Vitellius en mars 37, alors que ce légat de Syrie était en route vers Pétra pour réduire la résistance nabatéenne. C'est la prosopographie « externe », c'est-à-dire la recherche d'un personnage à travers toutes les sources contemporaines dans leur diversité, qui peut fournir des repères chronologiques. Mais on pratique aussi la prosopographie « interne », en cherchant des recoupements à l'intérieur d'une même documentation et d'un même milieu. Pour la génération des convertis de Paul, Lydie fournit une étude de cas intéressante. Les Actes des apôtres la présentent comme un chef de famille ; elle est installée à Philippes à la tête d'une entreprise de négoce de pourpre, venue de Thyatire en Asie Mineure (Ac 16, 14 et 40). L'épigraphie a bien confirmé l'installation de marchands de Thyatire à Thessalonique, la capitale de la Macédoine, mais l'inscription qui attesterait la présence de l'un d'entre eux à Philippes même est certainement un faux. Cependant les recoupements prosopographiques à l'intérieur du Nouveau Testament, pour la génération apostolique, ont suggéré d'identifier avec Lydie cette « Jézabel de Thyatire » que l'Apocalypse dénonce comme une femme inspirée, qui mange avec les païens des viandes sacrificielles (Ap 2, 20-24), ce qui correspond au fonctionnement de la communauté de Corinthe à l'époque de Paul (1 Co 8, 1-13 et 11, 5). On peut donc considérer comme une possibilité, même si cela reste indémontrable, que Lydie soit revenue dans sa patrie pour y prolonger la mission de Paul et y fonder une communauté de type paulinien?; cela expliquerait le silence de Paul à son égard dans l'épître aux Philippiens, à moins de supposer qu'elle y apparaisse sous un autre nom.

Paul et les disciples de Jérusalem

Après son séjour de trois ans en Arabie, Paul éprouvait le besoin de rencontrer les disciples du Christ. Cela peut sembler bien tardif après une conversion aussi spectaculaire que celle du « chemin de Damas ». Il devait apprendre à connaître tout ce que Jésus avait dit sur les routes de la Palestine, pendant la rencontre de la dernière Cène, lors des apparitions après la résurrection, au matin de la Pentecôte. Il avait tout à apprendre des faits et gestes de Jésus.

Dans l'intérêt de ce qu'il bâtissait « l'unité chrétienne », il devait s'informer sur la liturgie telle qu'on la pratiquait dans la communauté de Jérusalem et se familiariser avec la tradition concernant le catéchuménat, le baptême, la célébration de la dernière Cène.

Arrivé à Jérusalem, Paul se retrouve cependant dans une situation difficile, aussi bien avec les Juifs orthodoxes qu'avec les disciples de Jésus. Tous se méfient de lui et l'évitent le plus possible, et il les avait persécutés ne l'oublions pas. Une seule personne a alors essayé de comprendre cet homme « converti par le Christ » comme il le prétendait : Barnabé. Un helléniste né à Chypre, il a été capable d'apprécier les qualités du bouillant Paul de Tarse. « Arrivé à Jérusalem, Paul essayait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus.» (Actes 9, 26-27)

Sa main amicale intervient pour arracher Paul à son isolement et le présenter aux deux apôtres les plus considérés : Pierre et Jacques le Juste le frère de Jésus. Barnabé jouera un très grand rôle dans la vie de Paul.

Paul lui-même ne fait qu'une brève allusion à ces événements : «Après trois ans, je suis monté à Jérusalem pour rendre visite à Céphas (Pierre) et demeurai auprès de lui quinze jours; je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur.» (Galates 1, 18-19)

Pierre l'accueille, et probablement l'invite à partager son logis dans la maison hospitalière de Marie de Jérusalem, et son fils Marc (l'évangéliste). Marie était la tante de Barnabé et donc Marc était cousin de ce dernier.

Lors de ces 15 jours à Jérusalem, Paul rencontra aussi Jacques dit le Juste, le frère du Seigneur. Son appartenance à la famille de Jésus ne fait pas de doute et l'influence qu'il a exercée sur l'Église du premier siècle sera considérable. Quand Pierre s'éloignera de Jérusalem, Jacques prendra la tête des « Nazaréens » des juifs disciples de Jésus. Ce chrétien, disciple de son propre frère Jésus, est désireux de rester fidèle aux rituels de son frère et de son peuple, en cela il rendra la tâche de Paul difficile. Le jour viendra où il trouvera Jacques et ses disciples sur sa route, acharnés à anéantir les effets de sa prédication. À partir de ses débuts, le christianisme va se diviser en deux tendances et se combattre lui-même.

Il est bien évident que, pendant ces quinze jours à Jérusalem, Paul n'a pas passé tout son temps avec Pierre et Jacques. Il était de caractère expansif et combatif. Il se sentait pressé d'enseigner sa propre théologie sa propre vision celle qui deviendra le « christianisme ». La synagogue où Paul se rassemblait avec d'autres Juifs de la diaspora, devint alors le théâtre de débats extrêmement violents. Il s'en fallut de peu qu'il ne soit mis à mort, comme Étienne. Le groupe des disciples de Jésus tremblait pour sa vie, mais également pour la leur. Ils avaient jusque-là évité tout conflit avec les pharisiens, dont un nombre assez conséquent, c'était converti, et les avaient rejoints.

Et voici qu'arrive cet aventurier imprudent, ce sectaire qui n'admet aucun compromis. Les temps étaient troublés et la petite église de Jérusalem était menacée. Paul était un danger pour cette communauté encore fragile. Son caractère inégal et provocateur risquait de déclencher une persécution générale : « Dès lors il allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Hellénistes et discutait avec eux ; mais ceux-ci machinaient sa perte. L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse.» (Actes 9, 28-30)

Décidément ce Paul était pour eux infréquentable.

Son action se termina donc par un échec plus cuisant encore que celui de Damas. On l'obligea à quitter la ville et le texte ajoute qu'après le départ de Paul, la communauté chrétienne a joui d'une période de tranquillité : «Cependant les Églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. » (Actes 9, 31).

On défendit à Paul de s'arrêter en route pour visiter les communautés de la côte. «C'est ainsi que je restais inconnu de visage aux communautés de Judée.» De Césarée, Paul traversa à Tyr et Sidon pour se rendre en Séleucie près d'Antioche de Syrie. (Galates 1, 22). Il arriva ensuite à Tarse, sa ville natale.

Échec à Damas, échec à Jérusalem, échec à Césarée, ce n'est pas très reluisant, et ce n'est que le début.

Donc, d'après les Actes des Apôtres, Paul resta à Jérusalem 15 jours il s'installa ensuite à Tarse, sa ville natale. Il y demeura pendant trois ou quatre ans sans que rien de particulier ne se passe. C'est là que Barnabé vient le chercher pour travailler avec lui: «Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens.» (Actes 11, 25-26) ce qui signifiait « petit christ ».

Le nom de «chrétiens», ne vint donc pas des Juifs qui les appelaient les «Nazaréens », ainsi que le font encore de nos jours les peuples de langue sémitique. Les chrétiens eux-mêmes se désignaient par les noms suivants : frères, saints, croyants, disciples, membres de la Voie. Ils ont bien accueilli ce nouveau nom et se sont empressés de l'adopter. Il exprimait ce que leur nouvelle foi avait de plus profond : ils étaient les « disciples du Christ » des petits christs.

À Antioche, il se créa une amitié profonde entre Barnabé et Paul. La collaboration entre Paul et Barnabé durera pendant de nombreuses années. Elle s'est nouée à Antioche et, comme nous le verrons plus tard, elle s'est achevée dramatiquement à Antioche.

Barnabé était né à Chypre et était le cousin de Marc l'Évangéliste. Il ne faisait pas partie du collège des Douze, mais il lui fut attribué le titre d'apôtre en raison de sa participation importante à la diffusion de l'enseignement de Jésus-Christ. Issu d'une famille riche, tout comme Paul, il gagnera sa vie à travailler de ses mains, pour ne pas être à la charge de la communauté. Il mourut martyrisé, vers l'an 60, près de Salamine, sur son île natale.

À Antioche, Paul et Barnabé vivaient en communauté charismatique, jeûnant (ce qui était nouveau pour des disciples de Jésus) et priant. Paul prêchait dans les synagogues en compagnie des fidèles de l'Église locale.

Mais les Juifs disciples de Jésus, n'acceptaient pas que les missionnaires permettent aux païens de se joindre à eux s'ils ne devenaient pas d'abord «juifs», en observant les rituels de leurs ancêtres. Ce sera le problème auquel devront faire face Paul et Barnabé tout au long de leurs voyages missionnaires.

On se souvient qu'au chapitre 11 des Actes des Apôtres les premiers chrétiens avaient reproché à Pierre d'avoir admis dans l'Église, et sans formalité spéciale, le centurion Corneille ainsi que toute sa famille. Pierre défendit sa décision en rappelant la vision qu'il avait eue, et démontra comment l'Esprit Saint, en descendant sur ces non-Juifs, avait justifié son action : «Cependant les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie : «Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux?» (Actes 11, 1-18)

Les Juifs de Palestine et encore plus ceux de Jérusalem subissaient encore la politique religieuse et isolationnisme d'Esdras et de Néhémie d'après l'exil. Ce qui n'était pas le cas avant la déportation à Babylone car la Torah (l'Ancien Testament) ordonne l'accueil de l'étranger qui est inscrit dans la Loi donnée par Dieu à Moïse, au mont Sinaï, mais pour les juifs rentrants de l'exil de Babylone en terre étrangère une toute autre politique religieuse vis-à-vis des étrangers sera mise en place par Esdras et Néhémie et ce sera l'isolationnisme. Celui-ci sera en partie la cause de la diaspora des Juifs de Jérusalem et de Palestine en 70 après Jésus-Christ.

Un jour que plusieurs d'entre eux étaient réunis à Antioche, ils perçoivent ensemble une invitation qu'ils sentent venu d'ailleurs : «Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.» (Actes 13, 1-3)

Pour la troisième fois, Barnabé va jouer un rôle essentiel dans la vie de Paul. Après l'avoir présenté à Pierre et à Jacques à Jérusalem, l'avoir tiré de sa retraite dans la ville de Tarse pour le conduire à Antioche, il va maintenant l'amener en mission dans le pays qu'il connaît le mieux parce qu'il y est né à Chypre. Ils prendront avec eux le jeune Marc, le cousin de Barnabé.

Barnabé, Paul et Marc s'acheminent vers le port d'Antioche. Marc fera parler de lui plus tard, comme rédacteur du premier évangile. Nous sommes au printemps de l'an 45.

Pour Paul et Barnabé, ce premier voyage missionnaire durera environ quatre ans. Pendant cette période, ils donneront peu de nouvelles à leur communauté de base d'Antioche. Les Actes des apôtres racontent cette «première mission» des trois voyageurs aux chapitres 13 et 14. Le récit, très postérieur aux événements, simplifie et embellie la mission et en même temps l'amplifie. Il donne cependant une image éclairante. Pendant le voyage, Paul nous dévoile ses méthodes, son message et son caractère.

Sur l'île de Chypre, bon nombre de Juifs travaillaient dans les mines de cuivre auxquelles l'île devait son nom. Les membres de la diaspora chypriote avaient déjà rompu avec la règle des synagogues de ne s'adresser qu'aux Juifs : «Ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion de la mort d'Étienne poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants et se convertirent au Seigneur.» (Actes 11, 19-21).

«Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des juifs.»(Actes 8,5)

Paul suivit ici le plan habituel qu'il adoptera tout au long de ses voyages missionnaires : commencer par la synagogue dans laquelle, en qualité de rabbi distingué et d'élève de Gamaliel, on l'invitait volontiers à prendre la parole. Les Juifs de la Diaspora vont ainsi se révéler un appui important comme agents principaux de l'expansion du christianisme.

Cependant très souvent, comme nous le verrons au cours de ces voyages, l'affaire tourne mal. Un auditeur se fâche, crie à l'imposture, au sacrilège. Cela se traduit par des violences, allant parfois jusqu'aux châtiments que l'on réserve aux hérétiques, les coups de fouet réglementés par les rabbins ou la flagellation spécifiquement romaine administrée par des licteurs : «Des juifs, dit Paul, j'ai reçu cinq fois les trente-neuf coups, trois fois j'ai été flagellé (par les Romains).» (2 Corinthiens 11, 24)

Salamine est la première Église fondée par Barnabé et Paul. Plus tard, Barnabé y reviendra avec son cousin Marc. C'est d'ailleurs non loin de cette ville que Barnabé sera martyrisé aux alentours de l'an 60.

De Salamine, Barnabé, Paul et Marc se rendirent à Paphos, de l'autre côté de l'île.

Sergius Paulus, le proconsul romain, accueille volontiers dans son palais les magiciens et les philosophes de toutes tendances. Il est toujours heureux d'engager avec eux un débat dont raffolaient les intellectuels de l'Antiquité.

Ayant appris la présence à Paphos de trois nouveaux prédicateurs, le proconsul a voulu les rencontrer. «Il invita Barnabé, Paul et Marc et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu».

C'était la première fois que l'Évangile pénétrait dans l'aristocratie de la société romaine. On comprend que pour cette occasion c'est Paul, le citoyen romain, qui joua le rôle principal. Le privilège de la citoyenneté romaine lui donnait un prestige certain au regard du gouverneur de cette province sénatoriale.

Sergius Paulus devint le premier Romain de marque à se convertir (Cornelius, baptisé par Pierre, n'était qu'un centurion).

De ces rencontres avec Sergius Paulus va résulter un événement important dans la vie de Paul. L'apôtre qui jusqu'ici se nommait Saul, va changer son nom et prendre celui de Paul. On le connaîtra à partir de ce moment par ce nouveau nom. Pendant un certain temps, on utilisa les deux noms : Saul dit Paul. Mais rapidement, «Saul» disparaîtra, laissant la place à «Paul». Paulos, en grec Paulus en latin ce qui signifié « petit ».

Il est intéressant de signaler que le nom de Saul n'apparaît jamais dans les lettres de Paul. Il ne le mentionne pas même lorsqu'il évoque sa vie précédant sa conversion et cette rencontre à Paphos. Il parle de lui-même comme « Paul ». Il est courant dans l'ancien Testament donc dans la Torah que Dieu change le nom d'un individu auquel il investit une mission : « On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel désignera » (Es. 62 : 2). Dans la Bible, le nom est souvent lié au caractère de celui qui le porte (1 Sam. 25 : 25), à sa vocation (Es. 9 : 6; Jér. 20 : 3), ou encore à une circonstance survenue dans sa vie (Ex. 2 : 10). Saul/Paul se serait donc senti à partir de Paphos et la conversion de Sergius Paulus investit d'une mission divine au point de prendre le nom de celui qu'il venait de convertir ?

C'est uniquement dans les Actes des Apôtres que nous rencontrons les deux noms de Saul et Paul. Avant sa conversion, Luc le nomme «Saul». Le seul passage où les deux noms sont utilisés côte à côte est en Actes 13, 9 qui dit simplement : «Saul, appelé aussi Paul». C'est la dernière fois que Luc utilise ce nom de «Saul».

À Chypre, on voit l'Apôtre changer de nom et passer insensiblement du second rôle à celui de chef de mission. Il est indéniable que lors de ce voyage, la relation, entre Barnabé et Paul ou en tout cas leur façon de fonctionner en binôme, évolue. Cette altération de leur collaboration n'est pas forcément frappante, mais elle semble néanmoins intentionnellement évoquée par Luc. Dans son récit, Paul émerge petit à petit, et inéluctablement, comme le leader du groupe. Par exemple, Paul prend de plus en plus d'assurance, s'exprimant avec beaucoup d'autorité. Ainsi, sur l'île de Paphos, c'est lui qui reprend sévèrement le mage Elymas qui s'opposait à eux (13,8-12). Or, juste après cet événement, cette puissante prise de parole accompagnée d'un prodige, Luc permute l'ordre choisi jusque-là pour mentionner les noms de nos deux compères. Dès lors, dans le récit lucanien, c'est presque toujours en disant « Paul et Barnabé » (13, 43, 46, 50 ; 14, 20 ; 15, 2 ; 15, 22) plutôt que « Barnabé et Paul » que Luc narre leur histoire. En Actes 13, 13 (donc juste après l'altercation de Paul et du mage Elymas), Luc va même plus loin, mettant clairement Paul en avant : « De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile vers Pergé de Pamphylie. Jean dit Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem ». Donc après quelques mois passés à Chypre, Paul décida de se rendre sur le continent et Barnabé se laissa entraîner par l'ardeur de son ami.

Marc cependant exprima son désaccord et protesta vivement.

Quand Paul prend de l'assurance, et quand Luc reconnaît implicitement la place de plus en plus importante qu'il occupe dans le ministère, c'est alors que Marc se sépare d'eux ! Si cela n'est peut-être qu'une coïncidence, elle demeure néanmoins troublante : Marc aurait-il eu des difficultés à accepter le rôle nouveau, voire la primauté, de Paul dans l'équipe missionnaire ? Était-il mal à l'aise avec l'ascendant que prenait Paul dans sa collaboration avec Barnabé ? Le texte ne l'explicite bien sûr pas, et aucune preuve tangible pouvant aller dans ce sens n'est présente dans le récit. Néanmoins, cette réticence éventuelle de Marc doit être comptée parmi les indices qui nous permettront d'expliquer pourquoi Paul ne voudra pas de lui quand, plus tard, Marc sera prêt à rejoindre la troupe, ce qui en dira long sur le caractère de Paul.

Parallèlement, et face à ces mêmes changements dans l'équipe missionnaire, la réaction de Barnabé est entièrement passée sous silence. Les deux, Paul et Barnabé, voyagent toujours ensemble et semblent très bien s'entendre, soudés dans le ministère et l'annonce de l'Évangile. Paul est clairement devenu le porte-parole du groupe, le prédicateur (13, 16-43), mais ceci ne semble ni gêner ni affecter Barnabé. Le récit des Actes ne permet donc pas de penser que Barnabé ait été en quoi que ce soit gêné, inquiet et encore moins offusqué par les évolutions dans l'équipe qu'il formait avec Paul. Barnabé ne marche certainement pas avec son ego ! Mais peut-on en dire autant de Paul? D'ailleurs quand en Actes 13, 47 Paul appliquent les paroles d'Ésaïe 49, 6 à lui-même et à Barnabé, il clame que tous deux ont un rôle significatif à jouer dans l'histoire du salut. En effet, l'expression « jusqu'aux extrémités de la terre » fait clairement écho à l'envoi missionnaire des 11 disciples par Jésus en Actes 1,8, comme pour indiquer que Paul et Barnabé accomplissaient la mission originellement donnée aux premiers apôtres. Pareillement, devant la réaction des gens de Lystres en 14,12, qui identifièrent Barnabé à Zeus (le plus grand dieu) et Paul à Hermès (le messager des dieux), les deux hommes réagissent de la même manière, aussi troublés l'un que l'autre par ces appellations, sans relever la « hiérarchie » des dieux, par ailleurs aberrante (14,14). Il est donc fort probable que ces deux hommes formaient, tout au long de leur périple missionnaire, une belle équipe, soudée, allant de succès en succès, alors même que la question du leadership en leur sein n'était ni explicitée, ni claire.

La prise en compte du récit de la collaboration entre Paul et Barnabé ne nous aura donc pas permis de déceler des circonstances ou des événements majeurs ayant radicalement altéré leur bonne entente et leur coopération. Tout au plus témoignons-nous de deux hommes aux personnalités fort différentes et de quelques évolutions dans le leadership du groupe, évolutions ayant éventuellement entraîné le départ de Marc. Or, si tout cela est loin d'être anodin, ce n'est certainement pas suffisant pour expliquer la brutalité et l'apparente soudaineté de la rupture entre les deux hommes en Actes 15,36-41.

L'apport de l'épître aux Galates

C'est ailleurs que dans les Actes que nous trouvons le récit d'un événement au potentiel explicatif très prometteur quant au sujet de la séparation de Paul et Barnabé. Le récit de l'altercation entre Paul avec Pierre, un récit que Paul lui-même conte brièvement en Galates 2,11-14, est effectivement un élément important à ajouter au dossier.